Historisches Ortslexikon

- Messtischblatt

- 5024 Rotenburg

- Moderne Karten

- Kartenangebot der Landesvermessung

- Topografische Karten

- KDR 100, TK25 1900 ff.

- Urkataster+

- Rotenburg an der Fulda

- Historische Karten

- Kurfürstentum Hessen 1840-1861 – 55. Rotenburg

Kurfürstentum Hessen 1840-1861 – 44. Seifertshausen - Gerichtsstätten

- Gerichtsplatz in Rotenburg

Weitere Informationen

Rotenburg an der Fulda

-

Stadtteil · 183 m über NN

Gemeinde Rotenburg a. d. Fulda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

- Siedlung ↑

-

Ortstyp:

Stadt

-

Lagebezug:

14,5 km nördlich von Bad Hersfeld

-

Lage und Verkehrslage:

Chaussee nach Altmorschen und Bebra. Anschluß an das Straßenverkehrsnetz über die Bundesstraße B83, die Landesstraßen 3208 und L3336, sowie die Kreisstraßen K60 und K63.

Haltepunkt der Eisenbahnlinie Bebra – Kassel (Inbetriebnahme der Strecke 29.8.1848).

-

Ersterwähnung:

1170

-

Siedlungsentwicklung:

1928 erfolgt die Eingemeindung des aufgelösten Gutsbezirks Ellingerode und von Teilen des aufgelösten Gutsbezirks Forst Rotenburg-West und Guttels.

-

Historische Namensformen:

- Rodenberc, de (1170) [Wenck, Hessische Landesgeschichte 3, Urkundenbuch, S. 77-79, Nr. 79 = Löwenstein, Quellen Stadt Rotenburg, S. 2, Nr. 1]

- Rotinberc, de (1197) [Wenck, Hessische Landesgeschichte 3, Urkundenbuch, S. 91-92, Nr. 93 = Löwenstein, Quellen Stadt Rotenburg, S. 2, Nr. 2]

- Rothenberg, de (1248) [Löwenstein, Quellen Rotenburg, S. 2-3, Nr. 3]

- Rotenburg (1343-64) [Herbst, Hersfelder Zinsenverzeichnis 17]

- Rotenberg (1585) [Der ökonomische Staat Landgraf Wilhelms IV.]

- Rothenburg (1747) [Stadt- und Dorfbuch des Ober- und Niederfürstentums Hessen]

- Rotenburg (Fulda) [1975]

- Rotenburg a.d. Fulda (1977)

-

Bezeichnung der Siedlung:

- civitas (1248)

-

Siedlungsplätze innerhalb der Gemarkung:

- Alheimer

- Allheimer

- Berthel

- Breitingen

- Brückenbach

- Burg Rodenberg

- Dickenrück

- Ellingerode (Gut)

- Forstgehöft Guttels

- Guttels

- Heckershausen

- Jugendhof

- Lindenhof

- Oberguttels

- Pflanzengraben

- Rode

- Schloss Rotenburg

- Schützenhaus

- Wilhelminenhof

- Kollegiatstift Rotenburg an der Fulda (→ Klöster)

- Terminei der Eschweger Augustinereremiten in Rotenburg (→ Klöster)

-

Koordinaten:

Gauß-Krüger: 3551134, 5651335

UTM: 32 U 551040 5649514

WGS84: 50.994941° N, 9.727299° O OpenLayers - Statistik ↑

-

Ortskennziffer:

632018070

-

Flächennutzungsstatistik:

- 1885 (Hektar): 2147, davon 900 Acker (= 41.92 %), 157 Wiesen (= 7.31 %), 786 Holzungen (= 36.61 %)

- 1961 (Hektar): 3144, davon 1749 Wald (= 55.63 %)

-

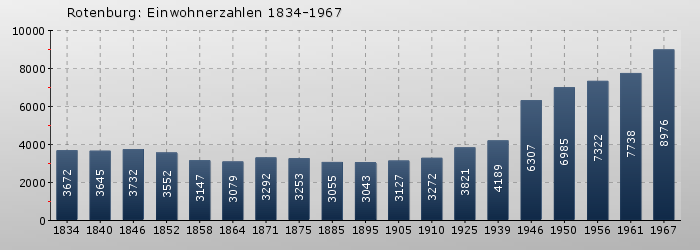

Einwohnerstatistik:

- 1585: 344 Haushaltungen (Der ökonomische Staat)

- 1747: 410 Haushaltungen (Stadt- und Dorfbuch des Ober- und Niederfürstentums Hessen)

- 1885: 3026, davon 2471 evangelisch (= 81.66 %), 203 katholisch (= 6.71 %), 352 Juden (= 11.63 %)

- 1961: 7738, davon 6157 evangelisch (= 79.57 %), 1370 katholisch (= 17.70 %)

- 1970: 8973

- 1981: 14590 (mit Stadtteilen)

- 2001: 9621 bzw. 14507 (ohne und mit Stadtteilen)

- 2003: 14399 (mit Stadtteilen)

-

Diagramme:

Datenquelle: Historisches Gemeindeverzeichnis für Hessen: 1. Die Bevölkerung der Gemeinden 1834-1967.

Wiesbaden : Hessisches Statistisches Landesamt, 1968. - Verfassung ↑

-

Verwaltungsbezirk:

- Zum Amt Rotenburg gehörten 1502 folgende Dörfer:

- a) im Obergericht: Asmushausen, Bebra, Blankenheim, Braunhausen, Breitenbach, Gilfershausen, Iba, Lispenhausen, Lüdersdorf, Meckbach, Mecklar, Ronshausen und Weiterode sowie

- b) im Untergericht: Baumbach, Braach, Dankerode, Erdpenhausen, Erkshausen, Hergershausen, Niederellenbach, Niedergude, Oberellenbach, Obergude, Schwarzenhasel, Seifertshausen und Sterkelshausen.

- 1579 wurden auch die Gerichte Obersuhl, Rengshausen und Rohrbach [= In der Rohrbach] dazu gerechnet (Salbuch).

- Es hatte 7 Gerichtsstühle: Bebra, Braach, Breitenbach, Rengshausen, Seifertshausen, Obersuhl und Weiterode (Reimer).

- 1627-1834: Landgrafschaft Hessen-Rotenburg (sogenannte Rotenburger Quart), teilsouveränes Fürstentum unter reichsrechtlicher Oberhoheit der Landgrafschaft Hessen-Kassel bzw. des Kurfürstentums Hessen

- 1787: Landgrafschaft Hessen-Kassel, Niederhessen, Stadt und Amt Rotenburg

- 1803-1806: Kurfürstentum Hessen, Niederhessen, Stadt und Amt Rotenburg

- 1807-1813: Königreich Westphalen, Departement der Werra, Distrikt Hersfeld, Kanton Rotenburg

- 1814-1821: Kurfürstentum Hessen, Niederhessen, Stadt und Amt Rotenburg, Fürstlich Rotenburgisches Justizamt

- 1821: Kurfürstentum Hessen, Provinz Niederhessen, Kreis Rotenburg

- 1848: Kurfürstentum Hessen, Bezirk Hersfeld

- 1851: Kurfürstentum Hessen, Provinz Niederhessen, Kreis Rotenburg

- 1867: Königreich Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Rotenburg

- 1945: Groß-Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Kreis Rotenburg

- 1946: Land Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Kreis Rotenburg

- 1972: Land Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

-

Altkreis:

Rotenburg

-

Gericht:

- 1822: Fürstlich Rotenburgisches Oberamt Rotenburg

- 1834: Justizamt Rotenburg I

- 1867: Amtsgericht Rotenburg

- 1879: Amtsgericht Rotenburg a. d. Fulda

-

Herrschaft:

Stadtwerdung in Anlehnung an die Burganlage und deren Funktion als landgräflicher Amtsmittelpunkt.

Die Rotenburger Quart bestand von 1627 bis 1835. Dazu gehörten die Städte und Ämter Bilstein, Eschwege, Germerode, Ludwigstein, Rotenburg, Sontra, Wanfried und Witzenhausen sowie die nicht mehr kurhessischen Treffurt und Plesse mit Gleichen und Höckelheim (Reimer).

-

Gemeindeentwicklung:

Zur Entwicklung der am 31.12.1971 im Zuge der hessischen Gebietsreform neu gebildeten Stadtgemeinde s. Rotenburg an der Fulda, Stadtgemeinde. Sitz der Stadtverwaltung ist Rotenburg an der Fulda.

- Besitz ↑

-

Grundherrschaft und Grundbesitzer:

- Nach ihrem Siegel ist die Stadt eine Gründung des Abtes von Hersfeld und zwar in der Gemarkung des früh wüst gewordenen hersfeldischen Dorfes Breitingen.

- Die Landgrafen von Thüringen waren in dieser Gegend Vögte des Stifts Hersfeld und wurden vermutlich als solche auch Herren der Stadt.

- Die Stadt ging dann von ihnen auf die Landgrafen von Hessen über.

- Historisches Ortslexikon Kurhessen, S. 407.

- Kirche und Religion ↑

-

Klöster:

-

Beginen:

Am 27.10.1370 wird in einer Urkunde des Stifts Rotenburg ein Cloisinberg erwähnt.

-

Diakonische Einrichtung:

11.11.1889 Wohnung im Kleinkinderschulgebäude gebaut vom Diakonissenverein; eine Schwester und eine Kleinkinderlehrerin vom Presbyterium angestellt; Betreuung Jungfrauen- und Mütterverein; Diakonissenstation, Kleinkinderschule, Einrichtung am 11.11.1890 im alten Hospital; seit 6.9.1896 in neuem Gebäude = Schwesternheim Rudolf Francke, Die christliche Liebestätigkeit in Kurhessen. Kassel 1904, nach Sardemann, Geschichte des hessischen Diakonissenhauses zu Cassel, S. 330-331 Nähverein; Diakoniestation bis 1990 (Landeskirchliches Archiv Kassel, Findbuch G 2.6. Kurhessisches Diakonissenhaus)

-

Bekenntniswechsel:

Erster evangelischer Pfarrer: Georg Möller 1526-1542, evangelischer Pfarrer an der St. Jakobskirche, ehemaliger Kanonikus auf dem Schloss und katholischer Dechant

-

Kirchliche Mittelbehörden:

15. Jahrhundert: Erzbistum Mainz, Archidiakonat St. Peter zu Fritzlar, Erzpriestersprengel Braach

Die Rotenburger Kirchenklasse bestand 1872 aus den Pfarreien Bebra, Braach, Breitenbach, Friedewald, Heringen, Iba, Oberellenbach, Obersuhl, Rengshausen, Ronshausen, Rotenburg, Seifertshausen, dem Vikariat Widdershausen und den Patronatspfarreien Beenhausen, Obergude, Schwarzenhasel und Solz sowie den Dankmarshäuser Filialen Bosserode, Kleinensee und Raßdorf (Reimer nach Hochhuth).

-

Juden:

Provinzial-Rabbinat Kassel, Rengshausen angeschlossen

1731: 133; 1796: 180; 1800: 183; 1827: 215; 1835: 224; 1858: 268 (in 68 Familien); 1861: 292; 1895: 299; 1905: 275; 1925: 143 Juden. Nach 1933 starke Ab- und Auswanderung.

Seit dem 13. Jahrhundert leben wohl vereinzelt Juden im Ort, darauf deutet bei einigen Juden der Name Rotenburg hin. nach der Verfolgung im 14. Jahrhundert sind Juden sicher im Jahr 1414 bezeigt. Spätere urkundlich Hinweise stammen von 1627 als zwei jüdische Familien im Ort wohnhaft sind. Ende des 19. Jahrhunderts war die Blütezeit der Gemeinde, danach besonders nach 1918 verliert sie stark an Mitgliedern.

Berufe: Handwerker

Die Synagoge befand sich in der Brotgasse, 1924 wurde sie vermutlich renoviert.

Im Ort gab es eine jüdische Elementarschule (mindestens seit 1865) 1913 wird die Schule aufgelöst.

Der jüdische Friedhof liegt am Fuß des Berges Alheimer, sog. Katzenkopf. Angelegt wurde er um 1740. (alemannia-judaica)

- Kultur ↑

-

Schulen:

Schulmeister: Christoph Formicarius 29.9.1590-1593; Volksschule (Stadtschule) seit der Reformation; 1785 Erwähnung Stadtschule mit zwei Nebenschulen; 1825 Umorganisation des Schulwesens; um 1835 fünf Schulen; 1858 katholische Schule, sowie Industrieschule (Handarbeitsunterricht); 1910 Volksschule mit acht Klassen

1858 Progymnasium, später Höhere Bürgerschule, dann städtische Mittelschule, 1926 Aufbauschule, 1938 deutsche Oberschule

1858 Höhere Töchterschule; 1909-25 Lehrerinnenseminar

1842-52 Handwerkschule

-

Hospitäler:

1352 Errichtung des Elisabeth-Hospital in der Neustadt, 1899 erweitert (Ritter, Kirchliches Handbuch, S. 321)

-

Sprachgeschichte (Quellenfaksimiles):

-

Historische Ereignisse:

1478 größerer Brand im Schloss, bei dem vermutlich auch Teile der Stadt erfasst und zerstört werden (Landgrafen-Regesten online Nr. 9888; Hessischer Städteatlas: Rotenburg an der Fulda, Textheft, S. 5)

- Wirtschaft ↑

-

Mittelpunktfunktion:

residenzstadt

-

Wirtschaft:

1277 Kaufhaus für Wollenweber, bedeutendes Gewerbe; seit 14. Jahrhundert älteste Leineweberzunft in Hessen, Leinweberei Hauptgewerbe seit dem 16. Jahrhundert;

1782 bedeutender Lederwarenverkauf nach Kassel und Frankfurt;

wichtige Schafzucht zu allen Epochen, Weinbau bis ins 18. Jahrhundert;

1627 zwei Ziegelhütten und drei Kalköfen;

um 1750 Stein- und Gipsbrüche, Lehm- und Tongruben;

1847 Töpfer und Ofenmacher;

1925 Kaltwalzwerk, Färberei, Produktion von Zigarren, Lack, Firnis, Stahlmöbeln

-

Markt:

1782 sechs Jahrmärkte

- Nachweise ↑

-

Literatur:

- Denkmaltopographie Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2, S. 760-897 (Kernstadt S. 762-853; Schloss S. 788-791)

- Knappe, Burgen in Hessen, S. 173 f. (Burg)

- Historisches Ortslexikon Kurhessen, S. 407 (Stadt; Amt; Quart; Kirchenklasse)

- Dersch, Klosterbuch Nachdr., S. 136 f.

- Fundberichte 1991, S. 516 f. (4 x Sippel) > Funde

- Fundberichte 1996, S. 516 (Sippel) > Funde

- Hessisches Städtebuch, S. 370-373

- Hütteroth, althessische Pfarrer, S. 535

- Arnsberg, Die jüdischen Gemeinden in Hessen: Anfang, Untergang, Neubeginn, Bd. 2, S. 234-236

- Germania Judaica 3/2, S. 1252

- Dersch, Klosterbuch, S. 137

- Zitierweise ↑

- „Rotenburg an der Fulda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg“, in: Historisches Ortslexikon <https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/ol/id/3129> (Stand: 16.5.2023)